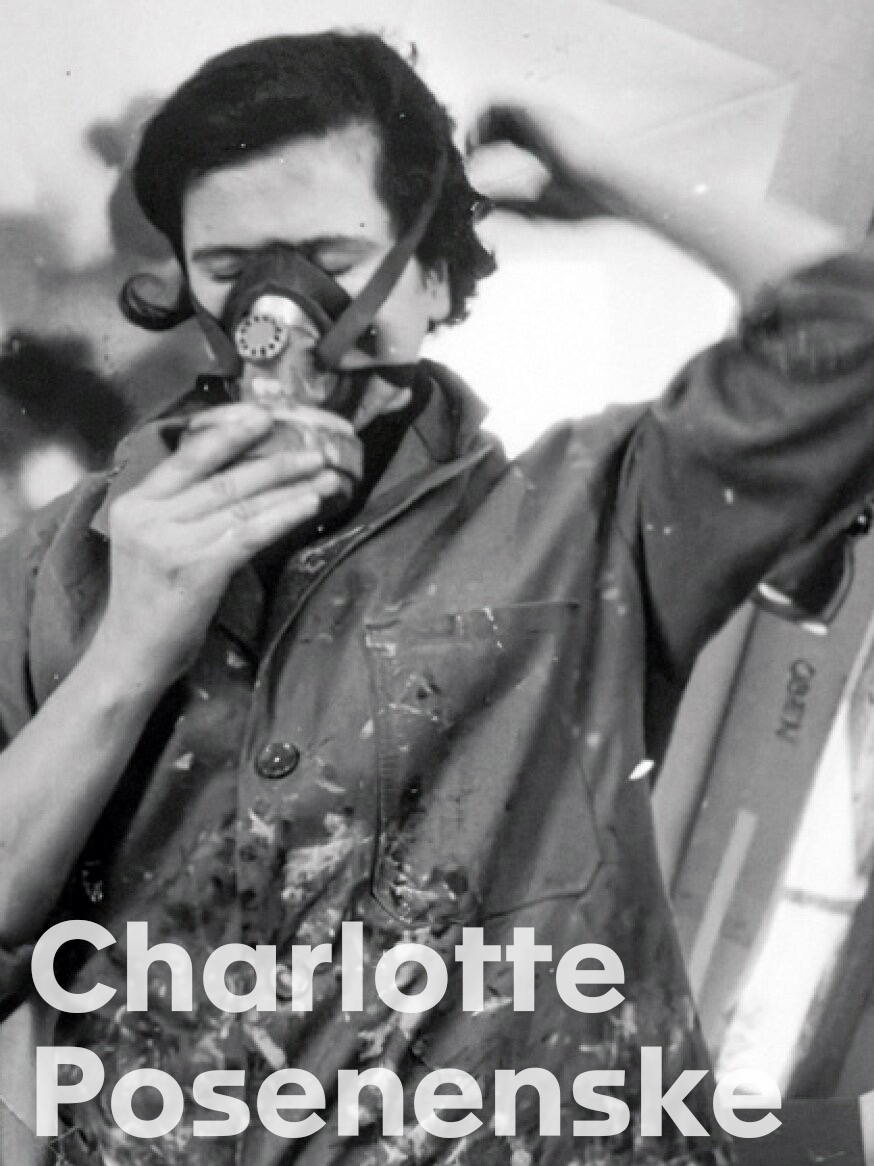

Par sa démarche engagée et ses productions modulaires, Charlotte Posenenske (1930 – 1985) démocratise l’art en faisant entrer des objets industriels standardisés au musée.

Déléguer, démocratiser, dé-hiérarchiser: tels sont les principes qui régissent l’œuvre de Charlotte Posenenske. Les objets qu’elle produit – sculptures, prototypes industriels, protocoles d’activation – traduisent une volonté de reproductibilité, d’ouverture structurelle modulaire et de retrait de l’artiste en tant qu’autorité. Une ligne directrice qu’elle développe pendant une décennie, entre 1959 et 1968. Elle met ensuite fin à sa carrière artistique et publie un manifeste dans la revue Art International où elle explique sa décision. Ce geste de retrait ne signe pas un rejet, mais une continuité, car elle poursuivra ses réflexions dans le champ de la sociologie, notamment sur la standardisation et les séquences d’opérations du travail en usine.

Née en 1930 à Wiesbaden, en Allemagne, la jeune artiste intègre en 1951 l’Académie des beaux-arts de Stuttgart, où elle suit l’enseignement du peintre et scénographe Willi Baumeister (1889-1955) puis travaille dans la décoration de théâtre pendant quelques années. En 1955, elle épouse Paul Posenenske (1919-2004), architecte allemand proche du fonctionnalisme.

Engagée politiquement et sensible aux luttes sociales, elle développe son œuvre dans les années 1960 à Francfort, où elle vit. L’artiste évolue dans un contexte intellectuel dense, proche des penseurs de l’Ecole de Francfort, tels que Theodor Adorno (1903-1969) et Walter Benjamin (1892-1940). Leurs réflexions sur la reproductibilité technique, l’industrialisation de la culture et la marchandisation de l’art nourrissent la pensée qui sous-tend son œuvre. Si la critique de l’industrie culturelle formulée par Adorno et Horkheimer tendait à exclure les beaux-arts, considérés alors comme non reproductibles selon des procédés industriels, l’œuvre de Charlotte Posenenske brouille cette frontière. Elle conçoit des séries modulaires qu’elle décrit elle-même comme «des prototypes destinés à la production de masse».

Elle déploie ainsi une démarche qui combine des références croisées: constructivisme et architecture, principes du théâtre comme espace collectif, problématiques de production et de standardisation.

Son œuvre sculpturale connaît une évolution marquante entre 1966 et 1968, avec la conception de six séries, toutes désignées par des lettres. Les premières (Reliefs Serie A, Reliefs Serie B et Reliefs Serie C) prennent la forme de reliefs géométriques muraux, peints dans des couleurs primaires, jouant des creux et des pleins, des orientations verticales et horizontales. Les Vierkantrohre Serie D et Serie DW, conçues l’année suivante, sont pensées comme des prototypes dont les modules peuvent être reproductibles, manipulables, et réagencés. Drehflügel Serie E, amorcée peu avant son retrait de la scène artistique, ne sera jamais produite, restant à l’état de protocole écrit, ultime étape d’un travail qui tend vers la disparition de l’objet au profit du processus. Le passage de la forme au protocole traduit une volonté d’abandon des distinctions traditionnelles entre artiste et public, formes et fonctions, art et production.

L’artiste met en place un système qui d’une part protocole l’exploitation de ses pièces et de l’autre délègue leur fabrication. Les séries D et DW consistent en des modules géométriques que l’artiste qualifie de «corps creux stéréométriques». Chaque série est composée d’un ensemble de formes standardisées: tubes carrés ou rectangulaires, éléments d’angle, en T ou de transition. Conçus comme des prototypes pour une production industrielle illimitée, ces modules permettent une infinité de combinaisons sans forme fixe. Chacune de ces expositions rompt ainsi avec la conception classique d’une œuvre définie par un point de vue unique. Les configurations se développent dans toutes directions, sans centre ni hiérarchie.

Pensées également pour sortir des murs conventionnels du musée, les sculptures de Charlotte Posenenske investissent régulièrement l’espace public (gares, marchés, aéroports), où celles-ci dialoguent avec l’architecture urbaine, évoquant des conduits d’aération. Ces assemblages deviennent alors des formes quotidiennes rendues accessibles à un public élargi.

L’assemblage des modules est laissé à celles et ceux qui installent. L’artiste délègue ainsi l’activation de ses œuvres à d’autres – commissaires, régisseurs, spectateurs – qu’elle nomme «consommateurs». Ce geste de décentrement s’étend également à la production et à la diffusion de son œuvre. Le matériau lui-même est signifiant: la tôle d’acier galvanisé, résistante et bon marché, évoque à la fois le paysage industriel et l’absence de préciosité, ne renvoyant pas à des objets individuels de valeur. Les premiers modules de la Serie D présentent un pailletage caractéristique, remplacé plus tard (après l’interdiction du plomb et du zinc) par un acier plus lisse, une historicité matérielle comme indicatrice d’un contexte que l’artiste valorise.

La notion de valeur que Charlotte Posenenske porte à son art et sa position critique face aux lois du marché font partie intégrante de son processus. La vente des modules s’effectue au prix de revient, sans profit, rareté ou limitation d’exemplaires. L’acquéreur renonce donc au privilège de l’exclusivité, l’objet étant considéré comme un bien de consommation. Ainsi, l’artiste contourne les règles et les logiques marchandes pour que son œuvre soit accessible. Plusieurs personnes peuvent posséder simultanément la même forme matérielle d’une idée, une volonté soulignée dans son manifeste: «Je ne veux pas faire des pièces individuelles pour des individus.»

Même après son retrait en 1968, les séries D et DW peuvent continuer d’être produites, montrées et activées après sa mort en 1985, sous la direction de son second mari Burkhard Brunn (1936-2021). Depuis son décès, toute production a cessé. Aujourd’hui la galerie berlinoise Mehdi Chouakri est en charge de la succession et propose un espace dédié aux archives de Charlotte Posenenske.

Le MAMCO accueille pour la première fois l’œuvre de Charlotte Posenenske en 2016, avant d’intégrer huit modules de la Vierkantrohre Serie D à sa collection. Ces derniers sont exposés à plusieurs reprises, notamment dans L’Appartement lors de la dernière exposition Le MAMCO, de mémoire. Si son travail est souvent rapproché du minimalisme américain – par l’usage de formes industrielles, la répétition sérielle ou la délégation de fabrication – elle s’en distingue quelque peu. Là où les minimalistes restent attachés à une conception autonome de l’œuvre, Charlotte Posenenske se retire: rien n’est figé, rien n’est signé. Elle opte pour une vision davantage conceptuelle, où l’œuvre n’est plus conçue comme une forme achevée mais comme un processus à activer.

- Le Musée d’art moderne et contemporain de Genève (MAMCO) va vivre hors de ses murs, le temps, d’ici à 2028, que le bâtiment qui l'accueille soit rénové. En attendant sa mise aux normes énergétiques et l'installation du contrôle climatique, le MAMCO produira, à l’initiative de partenaires, des projets hors-site dans des lieux inédits. «Le Temps» est l'un des ces lieux.