1963

La Maison des Jeunes de Saint Gervais est inaugurée à Genève. Elle a pour but d’offrir à la jeunesse des activités « récréatives, éducatives et culturelles ». Le lieu rassemble une salle de spectacle, un cinéma, une salle de musique et un espace d’étude. La Maison des Jeunes devient rapidement un lieu d’expérimentation, notamment dans le domaine théâtral. L’année suivante, un festival dédié à Bertolt Brecht – auteur alors très peu joué en Suisse – attire quelque 6’000 spectateurs.

1967

L’entrepreneur sud-américain Simon I. Patiño crée une fondation en son nom, dotée d’une somme conséquente, afin de créer une salle de spectacle dans la nouvelle Cité universitaire genevoise, dans le quartier de Champel. Dès l’année suivante, la salle, devenue polyvalente, accueille des artistes de disciplines diverses : théâtre, danse, cinéma, vidéo ou encore arts visuels.

1968

Ouverture de la galerie Aurora, installée rue de l’Athénée, fondée par Gérald Ducimetière, Jacqueline Fromenteau, Joseph Heeb, Blaise Perret et Michel Schüpfer. Active jusqu’en 1978, elle fonctionne dans un premier temps sur le modèle d’une coopérative d’artistes pour, selon ses fondateurs, « se passer de la figure du patron, diminuer l’exigence de rentabilité et valoriser la spontanéité des initiatives à travers, par exemple, le troc et le bénévolat ». Ils s’associent néanmoins avec un entrepreneur local et bénéficient du patronage intellectuel de Denis de Rougemont et d’Albert Cohen. On y verra, au fil des ans, des travaux de Markus Raetz, Alina Szapocznikow, Roland Topor ou Karel Appel.

La troupe américaine du Living Theater produit sa pièce Paradise Now à l’ancien Palais des Expositions de Genève (actuel site de l’Uni Mail) en août. Créée par Judith Malina et Julian Beck, le Living Theater, dans le contexte de la guerre que mènent alors les Etats-Unis au Vietnam, promeut un théâtre libertaire, anarchiste et pacifiste, fortement influencé par les textes d’Antonin Artaud. Leur prestation radicale, avec de nombreuses scènes de nudité, avait abouti à une annulation au festival d’Avignon quelques semaines plus tôt. Sa représentation à Genève fait très forte impression, entre fascination et réprobation.

1969

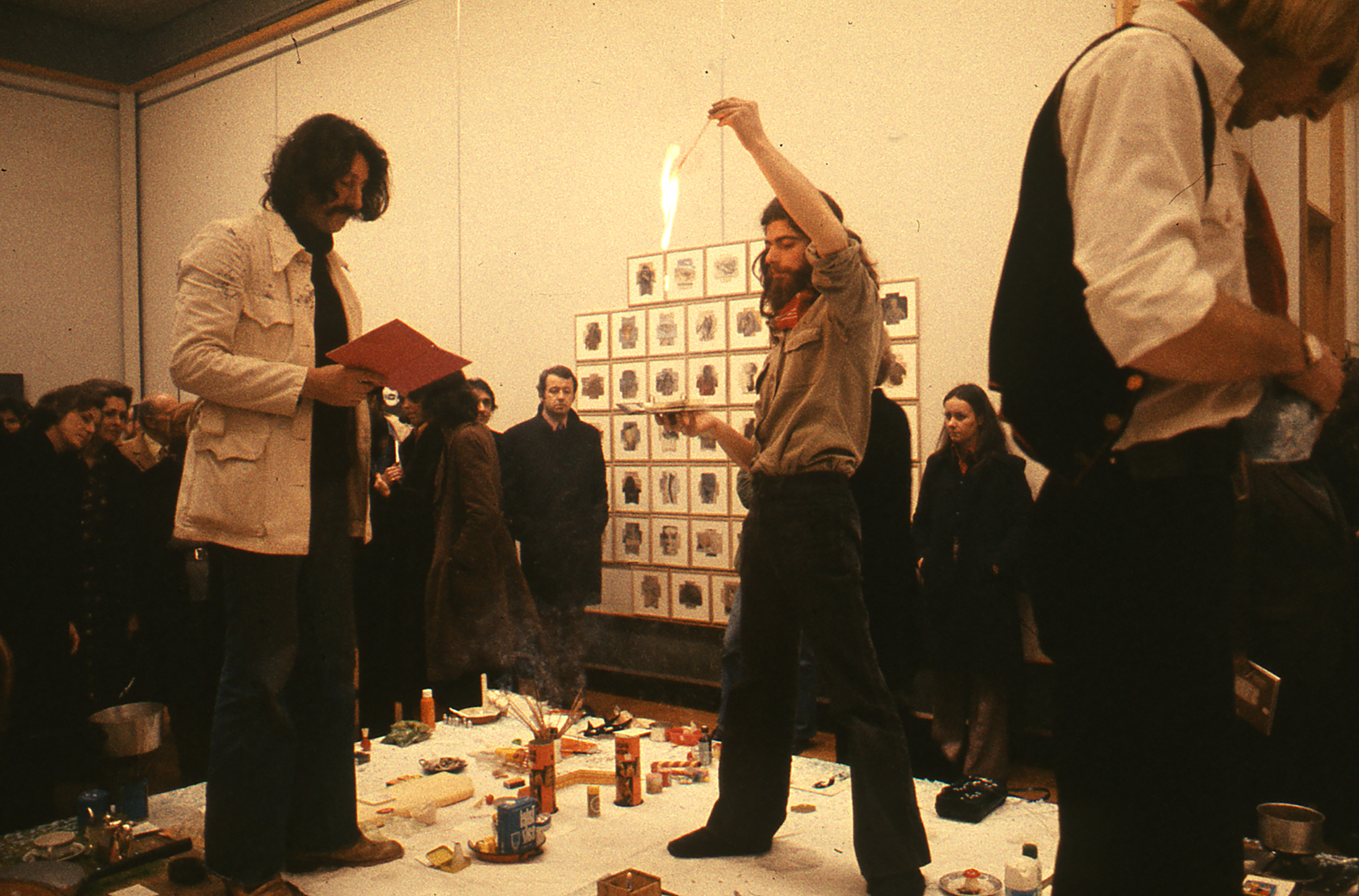

Dans les caves de l’Hôtel Richemond, quelques amis organisent le Ecart Happening Festival. C’est à cette occasion qu’est fondé le groupe Ecart, par John M Armleder, Claude Rychner et Patrick Lucchini. Pour la soirée d’ouverture (le 19 novembre), intitulée The White Flights of the Imagination, les performeurs, vêtus de blanc, répètent chacun inlassablement une même activité, simultanément à celles des autres : pétrir du papier-mâché, peindre des lignes blanches sur un mur blanc, déchirer des feuilles de papier, récupérer de l’eau à l’aide d’une pipette, imprimer des autoportraits sérigraphiés, saupoudrer la scène de farine ou encore vider un seau de gravier depuis une échelle. Le public, fort varié, est invité à observer ces actions au travers d’une bâche en plastique semi-opaque, qui est finalement couverte de peinture aérosol pour signifier la fin de la soirée. La suite du Ecart Happening Festival, d’une durée de 15 jours, est constituée collectivement avec le public.

1971

La galerie Gaëtan est fondée à Carouge par deux architectes, Bernard Büschi et Bao Tri, bientôt rejoint par Huguette Crittin. De 1973 à 1976, ils présenteront 22 expositions d’artistes suisses, et principalement locaux (dont Ecart, Silvie et Chérif Defraoui, Rolf Iseli ou Urs Lüthi), puis, dès 1975, de quelques artistes internationaux (dont Günther Brus ou Hreinn Fridfinnsson). La galerie devient rapidement un point de rencontre pour la jeune scène artistique locale.

L’ESAV, l’Ecole supérieure d’art visuel de Genève (ancêtre de l’actuelle HEAD – Haute école d’art et de design), entame une refonte de son système pédagogique. Sous l’influence de l’enseignement de deux artistes, Chérif et Silvie Defraoui, l’école ouvre trois ans plus tard un atelier « Média mixtes » qui propose une alternative à une formation jusque-là mono-technique (soit l’apprentissage de la peinture ou de la sculpture ou de la gravure, etc.). Le couple Defraoui introduit les nouveaux médias que sont alors la photographie et la vidéo et instaure des jurys publics lors desquels les étudiants sont amenés à présenter leurs travaux de fin d’étude devant des professionnels et un public.

Le 5 mai est marqué par l’occupation du Temple de la Servette, alors désaffecté, par la troupe de théâtre genevoise des Trétaux Libres, qui revendique un espace qui lui soit propre. Sur le modèle du Living Theater, cette troupe milite pour un théâtre éthique et radical, ainsi que pour un modèle de vie communautaire. « Nous voulons contribuer de notre corps, de notre voix et de tout notre être à la construction du monde de demain, en partant de l’idée que celui d’aujourd’hui est en état de décomposition avancée », clame le groupe. Le temple est violemment évacué par les forces de police, les acteurs étrangers de la troupe sont expulsés de Suisse, et les acteurs locaux emprisonnés.

Le 15 mai, le « Comité d’action pour la liberté d’expression » occupe la Maison des Jeunes de Saint Gervais et revendique un centre autonome. Le groupe dénonce « la censure » qui pèse sur les productions les plus audacieuses (une pièce critiquant le dictateur portugais Salazar avait ainsi été annulée par les autorités quelques années auparavant) et le peu de place que Genève accorde à la contre-culture.

Au musée Rath, l’un des espaces d’exposition du Musée d’Art et d’Histoire de Genève (MAH) ouvre le 12 juin l’exposition 8 artistes afro-américains, organisée par l’Etats-Unien Henri Ghent. « La vieille Genève, qui n'a pas précisément la réputation d'être la ville des premières, sera pourtant la première en Europe à exposer l'art des Noirs d'Amérique », peut-on ainsi lire dans le New York Times. Y sont présentées les œuvres de Romare Bearden, Frederick John Eversley, Marvin Harden, Wilbur Haynie, Sue Irons, Alvin Smith, Bob Thompson et Ruth Tunstall. Les Genevois restent toutefois démunis : « Chacun s’attendait à découvrir dans le domaine de la peinture une expression aussi nouvelle et spécifique que l’avait été le jazz dans la musique », peut-on lire dans la Tribune de Genève peu après le vernissage. « Or les huit artistes qu’on nous présente font une peinture qui ressemble et s’apparente à celle qu’on voit en Amérique ; elle n’a rien de « noir », elle est simplement moderne. »

1973

A l’initiative des conservateurs et critiques genevois Maurice Pianzola, Charles Goerg et Rainer Michael Mason, l’exposition Collections genevoises ouvre ses portes au Musée Rath. Le public y découvre des œuvres d’après-guerre, provenant de fonds privés, le Musée d’Art et d’Histoire n’ayant que peu collectionné les artistes du XXe siècle. L’Association pour un musée d’art moderne (AMAM) est fondée à la suite de cette exposition, afin de promouvoir la connaissance de l’art moderne et contemporain à Genève et de militer pour l’ouverture d’un musée y étant entièrement consacré.

L’année est aussi marquée par la Fondation de l’AMR, L’Association pour l’encouragement de la Musique impRovisée, encore active à ce jour. Constatant que les musiciens de jazz peinent à être reconnus et rémunérés, l’AMR entreprend une lutte de sensibilisation qui aboutit, en 1975, à une première subvention publique puis, en 1981, à l’obtention d’un bâtiment sis rue des Alpes, surnommé le « Sud des Alpes ».

Le groupe Ecart inaugure en mars son lieu d’exposition dans le quartier des Pâquis, au 6, rue Philippe-Plantamour, avec l’installation Conversation / Etude pour John Cage, qui diffuse des compositions de l’artiste, figure tutélaire du groupe. Suit l’ouverture de l’exposition Collage collectif par correspondance, de John M Armleder et Patrick Lucchini, et, tout au long de l’année, des présentations du travail des membres du groupe. L’Anglais John Gosling, puis le Suisse Daniel Spoerri, en fin d’année 1973, seront les premiers artistes externes à y être présentés. Galerie non commerciale, Ecart s’étoffe la même année d’une imprimerie et d’une maison d’édition, et devient progressivement une antenne internationale du Mail Art – avec des expositions d’Endre Tót, Ken Friedman, Hervé Fischer, Robin Crozier, Raul Marroquín, Ulises Carrion ou David Zack –, ainsi qu’un point de rencontre pour les artistes locaux. Au fil des années, des artistes de renom, souvent liés à la pensée Fluxus – qui promulgue l’équivalence de l’art et de la vie –, y seront présentés : ainsi de Dick Higgins, Jochen Gerz, ou de George Brecht. On y verra également des expositions d’Annette Messager, Olivier Mosset, Braco Dimitrijevic, Anna Banana, Manon ou Andy Warhol.

1974

Adelina von Fürstenberg inaugure en mars l’exposition itinérante Ambiances’74 – 27 artistes suisses, tout d’abord au Kunstmuseum de Winterthour, puis au Musée Rath à Genève. La troisième étape de l’exposition est Lugano. Elle y expose des travaux de jeunes créateurs suisses, dont John M Armleder, Patrick Lucchini, Gérald Minkoff et Muriel Olesen, tous de Genève qui, avec le groupe Ecart, donnent la performance Life Events : Changes No. 2 lors de la soirée d’ouverture.

L’AMAM investit l’espace public genevois durant tout l’été avec l’exposition Sculptures en ville, qui présente, en plein air, dans les rues basses marchandes, en vieille ville et le long des quais, des œuvres de 17 artistes suisses. L’événement suscite un vif débat dans la presse, entre les tenants d’un art « moderne » et des personnes réfractaires, dont les doléances véhémentes à l’encontre d’une esthétique moderne et industrielle vont jusqu’à alerter le New York Times.

Inspirée par sa visite de la Documenta à Cassel deux ans plus tôt, Adelina von Fürstenberg inaugure en octobre le Centre d’Art Contemporain de Genève dans la salle Patiño du bâtiment de la Cité universitaire, à Champel, avec une exposition de Janos Urban. Suivront, les mois suivants, des expositions de Luciano Fabro, Christian Boltanski, Sarkis, Luciano Castelli ou encore Chérif Defraoui. Le Centre d’Art Contemporain se constituera en association en 1982.

1975

L’AMAM, qui a fait rénover à ses frais la salle des Antiquités du Musée d’Art et d’Histoire, inaugure en janvier un espace dédié à l’art contemporain avec l’exposition Art depuis 1945. Dorénavant et jusqu’en 1982, l’association utilise cette salle pour sensibiliser le public genevois, principalement par le biais d’expositions, à l’art moderne et contemporain. L’année suivante, l’AMAM présente, par rotations de trois semaines, des œuvres de Carl Andre, Donald Judd et Robert Morris, provenant de la collection d’art minimal du collectionneur italien Panza di Biumo.

Les responsables de la galerie Gaëtan s’associent à quelques artistes pour fonder le Club No GROUPE en automne. Jusqu’en mai 1977, à l’occasion de chacune des expositions de la Galerie Gaëtan, No GROUPE publiera un bulletin d’information destiné, d’une part, à ses membres et, d’autre part, aux institutions locales, nationales et internationales concernées.

1976

L’exposition Peintures et sculptures 1961-1977 d’Alain Jacquet est inaugurée le 26 janvier dans la salle d’art contemporain du Musée d’Art et d’Histoire.

Philippe Deléglise, Patricia Plattner, Silvie et Chérif Defraoui ainsi que Georg Rehsteiner fondent l’association des Messageries Associées, qui reprend la programmation de la galerie Gaëtan de Carouge.

Marika Malacorda, qui organisait depuis quelques années les expositions d’artistes locaux à la Société des Arts, dans la salle Crosnier du Palais de l’Athénée, ouvre sa propre galerie en vieille ville. Celle-ci s’enrichit rapidement d’un réseau plus vaste que la scène genevoise – à laquelle elle demeure néanmoins fidèle –, lié à Fluxus et proche de celui d’Ecart : Robert Filliou, Nam June Paik, mais aussi Marina Abramovic & Ulay. Très pointue, cette programmation s’ajoute à celles, souvent audacieuse, d’autres galeries de Genève : Jan Krugier ou Jacques Bonnier, la galerie Claude Givaudan en 1978 puis, dès les années 1980, la galerie Eric Franck et, brièvement, l’antenne suisse de la galerie Ileana Sonnabend. Très engagée dans l’AMAM, Marika Malacorda fermera sa galerie 1993, peu avant son décès, non sans avoir œuvré à un profond travail de sensibilisation artistique à Genève.

Le pavillon suisse de la 37e Biennale de Venise invite des collectifs d’artistes à présenter leurs travaux. Ecart lance le projet The Venetian Tools Project, activant son réseau international de Mail Art pour recevoir des cartes postales créées pour l’occasion. Les Messageries Associées présentent un travail photographique collectif réalisé sur place, prenant des clichés d’une affiche dessinée pour l’occasion et placardée dans divers lieux de Venise, qui porte l’inscription « Les nations les plus riches du monde exposent leurs instruments de répression culturelle ».

Le 8 juillet, l’AMAM présente l’exposition Peinture américaine en Suisse, 1950-1965. On peut y admirer des toiles d’Expressionnistes abstraits et d’artistes liés au Pop Art, dont Willem de Kooning, Jackson Pollock, Mark Rothko, Cy Twombly et Helen Frankenthaler – dont l’œuvre exposée rejoindra la collection du MAMCO – ou encore Jasper Johns, Robert Rauschenberg et Jim Dine.

Dans le cadre du festival West Broadway organisé par le Centre d’Art Contemporain à la salle Patiño, l’AMAM organise une soirée (15 septembre) avec Sol LeWitt, qui réalise en public un dessin mural.

1977

Dans la galerie Gaëtan, jusqu’à l’année suivante, les Messageries Associées lancent le double programme Les Vitrines (présentation d’œuvres d’artistes locaux dans la devanture de l’arcade) et Un Espace parlé, un répondeur qui diffuse, à chaque appel, un texte de description d’un concept ou d’une installation par un artiste international.

Le Ecart Performance Group donne un récital Fluxus au Centre d’Art Contemporain le 19 janvier, et joue entre autres Clown’s Way, un drame en 300 actes de Dick Higgins.

Les Messageries Associées inaugurent la nouvelle programmation de la galerie Gaëtan avec le projet COPIER/RECOPIER, un travail collectif traitant de la diffusion de l’information artistique par le canal de la photographie et de l’imprimé. Ce travail est exposé la même année à la Documenta 6, à Kassel et à la Biennale de São Paolo, puis en 1978 à La Mamelle à San Francisco et à l’Institut d’Art Contemporain à Los Angeles.

L’AMAM présente plusieurs expositions durant l’année : Roman Opalka en janvier ; Vidéo art & performances en avril (en collaboration avec le Centre d’Art et la galerie Frank). En octobre, l’exposition Premières acquisitions et donations montre des pièces de George Segal, Louis Cane, Gianfredo Camesi et de Hans Rudolf Huber, aujourd’hui dans la collection du MAMCO. En fin d’année. Andy Warhol dévoile sa série des American Indians pour la première fois dans un musée. A l’occasion de leur exposition à la galerie Marika Malacorda, en automne, Marina Abramovic et Ulay donnent une performance dans la salle de l’AMAM.

Patricia Plattner – impliquée dans les Messageries Associées et la galerie Gaëtan de Carouge – présente en février la performance Manhattan Transfer en ouverture de son exposition Repères et repaires au Centre d’Art Contemporain.

Première édition de la Bâtie en été, un festival de théâtre expérimental toujours actif à ce jour. Il réunit concerts folks et pop, théâtre, artisanat, poésie, arts plastiques et groupes militants. Gratuit, il attire, lors de cette première édition, 25'000 visiteurs.

A l’issue d’un concours, la Ville de Genève et son maire René Emmenegger inaugurent, sur le quai du Seujet, la sculpture Positiv/Negativ du Genevois Edouard Delieutraz en septembre. Son installation précède de deux ans celle de l’Espagnol Gonzalo Torres, Le Bras du Vent, qui sera installée un peu plus loin sur la même promenade. Ces « sculptures de métal rouge qui enlaidissent la ville » outragent les membres du parti Vigilance et font l’objet d’une pétition exigeant leur enlèvement, forte de 4’000 paraphes. Le Conseil municipal renonce pourtant à y donner suite, estimant que les jugements esthétiques ne sont pas de son ressort.

Lawrence Weiner est, le 21 septembre, le premier artiste invité par le Centre d’Art Contemporain dans son nouvel espace de la rue Plantamour, adjacent à ceux d’Ecart – qui se charge d’imprimer le livre qui accompagne l’exposition. Suivent, la même année, des expositions d’Alighiero Boetti et de Vito Acconci.

1978

L’AMAM organise, le 30 mars, une exposition de Hans Rudolf Huber, qui présente un ensemble de neuf peintures jaunes produites entre 1975 et 1978.

1979

En association avec le Centre d’Art Contemporain, les Messageries Associées présentent un panorama de la jeune scène canadienne et exposent les collectifs General Idea et Image Bank. Les Messageries Associées sont dissoutes durant l’été et la galerie Gaëtan ferme définitivement ses portes.

Patricia Plattner, Aloys et Philippe Deléglise fondent, le premier avril, les Studios Lolos, un atelier de cinéma, de bande dessinée et de graphisme, où seront produits une grande partie des affiches et dépliants des événement culturels genevois, dont les revues de l’AMR, de Halle Sud, du Festival de la Bâtie, ou encore la couverture du magazine hebdomadaire satirique Tout va bien.

L’AMAM ouvre le 14 juillet l’exposition Voile/Toile – Toile/Voile de Daniel Buren. Peu après est organisée une régate au débarcadère des Eaux-Vives, pour laquelle les toiles produites par Daniel Buren sont fixées sur les mâts des bateaux Optimist. L’événement est suivi d’un feu d’artifice réalisé par Pierre-Alain Hubert.

Le Centre d’Art quitte la rue Plantamour à l’automne pour s’installer rue d’Italie. Ecart, dont les activités se sont progressivement réduites à celles d’une librairie de livres d’artistes, rejoint les nouvelles arcades du Centre. C’est ici qu’auront lieu des expositions aussi marquantes que celles General Idea (en collaboration avec les Messageries Associées), Richard Tuttle, Jean Otth, Andy Warhol, Lawrence Weiner, Jack Goldstein ou Art & Language.

1980

Ouverture de l’espace d’art Apartment, qui présente des expositions d’artistes essentiellement actifs en Suisse alémanique.

Carmen Perrin, Stéphane Brunner, Daniel Albert Pilloud et Jean Stern fondent l’espace d’exposition et de discussion Dioptre, au 2, rue de la Servette, qui durera le temps de trois cycles, tous documentés par des publications.

Au Musée Rath, l’AMAM présente l’exposition itinérante Fluxus International & Co. Ben Vautier, organisateur principal, y présente des œuvres de sa collection, tandis que John M Armleder ajoute à cette liste internationale quelques artistes locaux. L’exposition met à l’honneur Fluxus, une constellation d’artistes principalement active dans les années 1960 entre l’Allemagne de l’Ouest, New York et le Japon. Estimant que tout est art, Fluxus s’emploie à désacraliser la maîtrise technique, l’artiste, son œuvre et sa signature – des principes que le groupe Ecart a lui-même pratiqués. Un récital Fluxus est donné à la salle Patiño, auquel participent des artistes de la période « historique » : Milan Knizak, Ben et Emmett Williams. Le Ecart Performance Group donne également une soirée spéciale Fluxus. La galerie Malacorda présente simultanément une exposition de Ben.

Le 30 novembre l’AMAM accueille un spectacle de danse de Trisha Brown.

Le MAH organise une exposition de la jeune scène artistique genevoise au Musée Rath. Y voyant un dédouanement plutôt qu’un réel engagement, 17 artistes exposants signent une tribune dénonçant « l’indigence du statut culturel » à Genève et exposent cette prise de position en lieu et place de leur travail artistique. A la suite de cette « grève de l’art », l’Association du 26 Novembre (A26N) voit le jour pour défendre les intérêts des jeunes artistes auprès de la Ville. L’A26N fut de courte durée mais a contribué à une prise de conscience politique et à l’attribution, dans les années suivantes, de premières subventions, dont au Centre d’Art Contemporain.

1981

L’association Andata.Ritorno, « Laboratoire d’art contemporain », est fondée par un collectif d’artistes (Joseph Farine, Véronique Mori, Jean Béguin, Vittorio Frigerio, Bernard Métral et Gilles Uldry) pour promouvoir la création de jeunes artistes de la relève. Le collectif a tout d’abord repris le lieu de Dioptre qui ne souhaitait pas poursuivre ses activités. Expulsé de cet espace après un an, Andata/Ritorno s’installe dans une ancienne imprimerie, rue du Stand. La première exposition ouvre en septembre 1982, puis Le collectif se dissout, et Joseph Farine continue de gérer le lieu.

L’AMAM organise au Musée Rath et au Cabinet des estampes l’exposition Les Genevois collectionnent. Aspects de l’art aujourd’hui, 1970-1980 (vernissage le 9 juillet).

Inauguration de la sculpture Inner Voice for a Staircase de Dennis Oppenheim, réalisée in situ par l’artiste dans la salle d’art contemporain du MAH en décembre. La sculpture sera ensuite montrée, dans une version réadaptée, au Kunsthaus de Zurich. Elle rejoint la collection du MAH.

1982

L’AMAM organise, le 4 février, La Nuit de l’AMAM (annoncée par une affiche de Christian Marclay) au Palladium, dans le cadre de l’exposition Façon de peindre : photographies de 13 plasticiens qui ouvre le 10 janvier. Durant la soirée est projeté le film The World of Gilbert and George (1981), écrit et réalisé par les artistes.

L’AMAM expose, dès le 16 mars, la maquette de Launching Structure. Project for Geneva (from the Fireworks Series) de Dennis Oppenheim. Réalisée par des étudiants en art à partir de plans et de dessins également exposés, cette maquette présente un projet d’art destiné à l’espace public, offert par l’artiste à la Ville. Le parc Bertrand, dans le quartier de Champel, est pressenti pour accueillir cette sculpture monumentale constituée d’engrenages en métal et d’une rampe de lancement en verre de près de 40m de long, de manière à pouvoir « l’animer » en y lançant des feux d’artifices. S’ensuit une controverse d’envergure par voie de presse, qui aboutira à une fronde populaire massive, portée par le parti Vigilance. Le projet sera finalement enterré, malgré l’avis positif des autorités genevoises et une importante campagne de sensibilisation de l’AMAM, qui réduit drastiquement le rythme de ses expositions dans les années suivantes. L’association organise cependant encore une exposition de l’artiste conceptuel anglais Victor Burgin.

1983

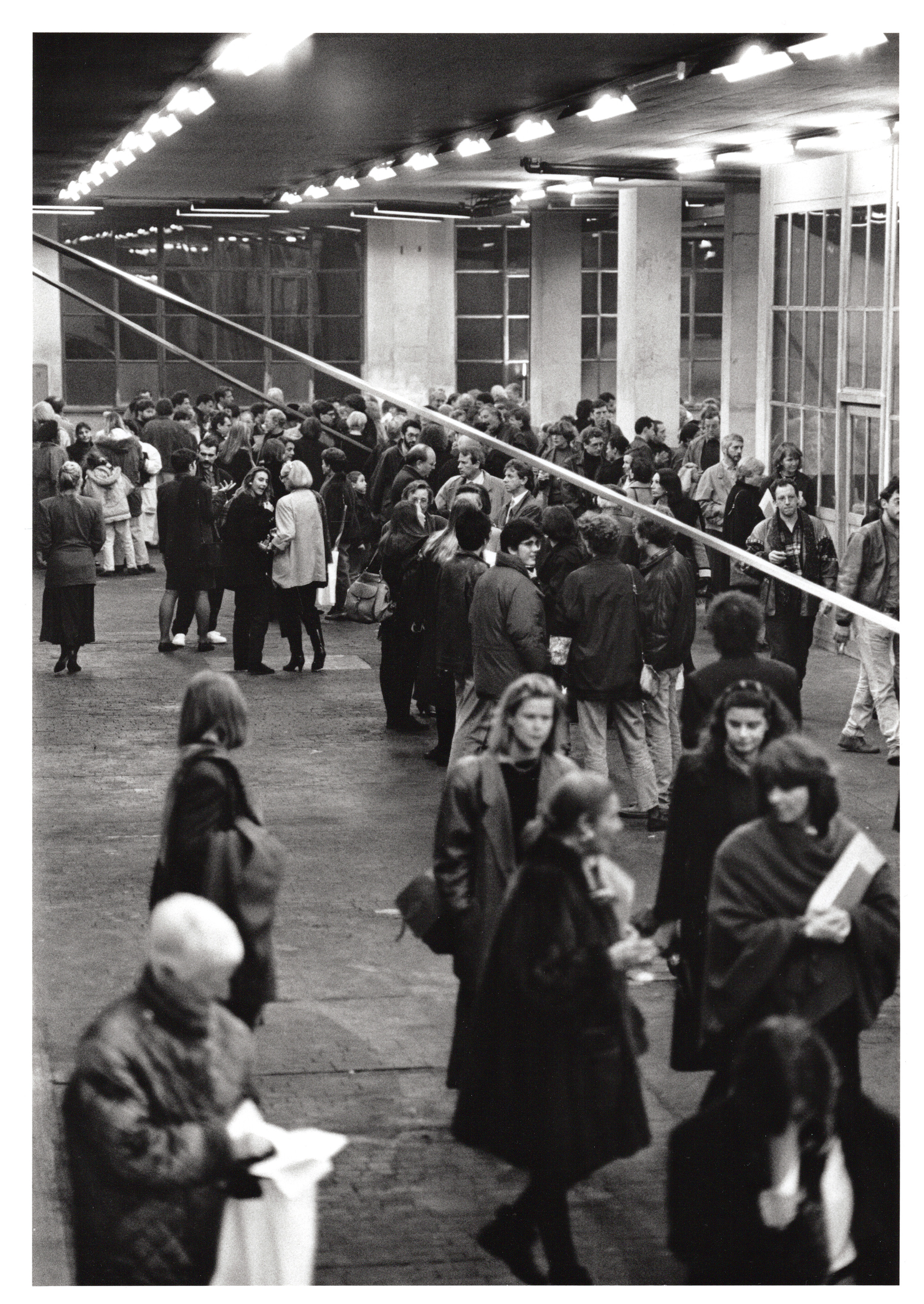

Jusque-là entièrement soutenu par des donateurs privés, le Centre d’Art bénéficie d’une subvention de la Ville de Genève. Fort de ce statut, il déménage à nouveau, cette fois-ci dans l’ancien Palais des expositions. L’espace d’exposition y est monumental, permettant de revoir l’échelle des accrochages, jusque-là réduits au profit de la performance. Adelina von Fürstenberg inaugure ce nouveau lieu avec une exposition de Rebecca Horn, puis de Sol LeWitt. Suivront, les années suivantes, des présentations des œuvres d’Olivier Mosset, Michelangelo Pistoletto, Joseph Kosuth, Matt Mullican, et à nouveau General Idea. Le Centre d’Art est contraint de quitter les lieux en 1986, suite aux dégâts causés par la grêle à la verrière du Palais.

1984

Le département des Beaux-Arts et de la Culture de la Ville inaugure l’espace d’art Halle Sud, dirigé par Renate Cornu. Halle Sud organise chaque année une dizaine d'expositions dont la palette s’étend de l’art visuel au design et à l’architecture, tout en cherchant à promouvoir les artistes genevois en Suisse et à l'étranger, dont John M Armleder, Patrick Weidman ou Carmen Perrin. La revue Halle Sud (28 numéros jusqu’à l’automne 1991) documente ses activités et informe sur l’actualité internationale de l’art contemporain.

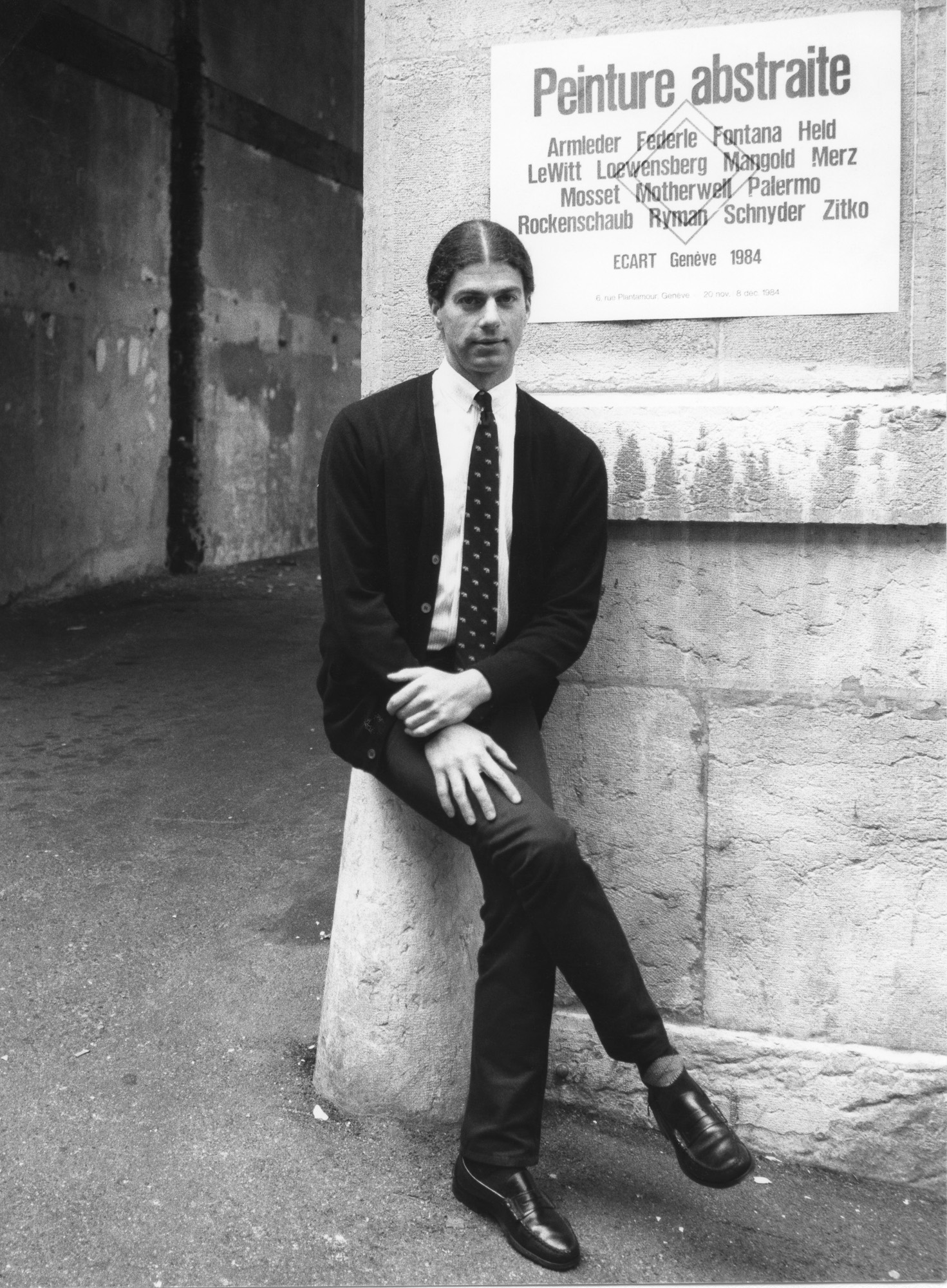

Dans son atelier des Halles de l’Île, John Armleder invite pendant l’été l’artiste Ben Vautier à présenter son travail. Deux banderoles, frappées de l’écriture reconnaissable entre toutes de l’artiste niçois, sont déployées dans la cour. La même année, l’artiste organise l’exposition de groupe Peinture abstraite dans les anciens locaux de la galerie Ecart.

1985

André Iten fonde le Centre pour l’image contemporaine à la Maison des Jeunes de Saint Gervais. Il y propose des expositions et des événements liés aux nouvelles technologies telles que la vidéo et le multimédia, mais aussi la photographie et le cinéma. Cette même année, il lance la première Semaine internationale de vidéo et accueille Bill Viola pour un atelier qui fait date. Au fil des ans et jusqu’à sa disparition en 2008, André Iten rassemblera près de 2’700 œuvres retraçant l’histoire de l’art vidéo. Cet héritage, aujourd’hui conservé dans la collection du Fonds Municipal d’Art Contemporain de Genève, continue de s’enrichir avec la Biennale de l’Image en Mouvement, désormais organisée par le Centre d’Art Contemporain.

Premiers « Contrats de Confiance » mis en place par le Conseiller administratif libéral Claude Haegi permettant l’occupation de bâtiments vides, à condition pour les squatteurs d’en prendre soin et qu’il n’y ait pas de projet solvable pour l’immeuble occupé. Ils prendront fin en 2007 avec l’évacuation du squat Rhino le 23 juillet, ordonnée par le procureur général Daniel Zappelli.

Le Centre d’Art Contemporain ouvre en été une exposition de sculptures hors les murs dans le parc Lullin, à Genthod. Intitulée Promenades, cette présentation marque les esprits par les œuvres in situ qui y sont présentées et l’implication des 32 artistes invités, venus d’Europe et des Etats-Unis. « J’ai choisi des artistes dont le travail se caractérise par une certaine harmonie avec la nature », explique Adelina von Füstenberg. « Il fallait dès lors des œuvres d’art créées le plus souvent dans le site, des œuvres organisées pour les rivages du lac, des œuvres choisies pour cet univers. ». Y participent des figures suisses telles que John M Armleder, Markus Raetz, Carmen Perrin, Silvie et Chérif Defraoui ou Meret Oppenheim, mais aussi des artistes issus de l’Arte Povera italien, dont Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Luciano Fabro, Jannis Kounnelis ou Guiseppe Penone. Rebecca Horn, Vito Acconci, Ian Hamilton Finlay, Sarkis ou encore Pat Steir sont également conviés.

1986

De nombreuses discussions agitent l’AMAM qui mène une réflexion sur les statuts possibles d’une institution culturelle et envisage plusieurs scénarios pour le futur musée d’art contemporain.

Le Centre d’Art Contemporain est relogé dès l’automne au Palais Wilson, compartimenté par une série de pièces domestiques, qui se prête au jeu du « cabinet de curiosités ». On pourra y voir, entre autres, une exposition de Marina Abramovic & Ulay, de Peter Schuyff, ainsi que plusieurs expositions collectives. A l’été 1987, un feu dévaste Palais, anéantissant la plupart des œuvres exposées. Le Centre organisera dès lors des expositions hors-les-murs (à l’Office des Nations Unies, au Bureau international du travail ou encore au Musée Rath) ainsi que diverses conférences, avant de pouvoir s’établir – cette fois définitivement – dans les bâtiments Société genevoise d’Instruments de physique (SIP) à l’automne 1989.

1987

L’artiste Tamas Staub et le mécène André L’Huillier fondent l’espace RUINE sous le slogan de «No Profil, No Profit». Les artistes exposants, sélectionnés sur dossier, gèrent eux-mêmes leur propre exposition.

1988

René Emmenegger, magistrat en charge du département de la culture, annonce le 26 janvier les premiers engagements de la Ville en faveur du futur musée d’art contemporain. La Ville a, auparavant, demandé des rapports d’experts à Maurice Besset, professeur d’Histoire de l’art à l’Université de Genève et à Franz Meyer, ancien directeur du Musée de Berne puis de celui de Bâle.

Au Musée Rath est présentée l’exposition Minimal Art dans la collection Panza di Biumo, sous le commissariat de Hendel Teicher, conservatrice au MAH et membre de l’AMAM. Peu sensible à l’occasion qui se présente à elle de reprendre cette collection pour le futur musée – Pianza di Biumo avait laissé entendre qu’un don serait possible –, la Ville de Genève ne s’engage en rien et propose de voir d’abord si cet art est au goût du public.

Ouverture de la Maison du Grütli en novembre, imaginée comme un « haut lieu de culture off ». Elle regroupe un théâtre, un cinéma, des ateliers et des espaces d’exposition.

1989

Dans les sous-sols du squat Rhino est créé l’Association cave12, une salle de concert pour la musique expérimentale, qui y poursuit ses activités jusqu’à son évacuation en 2007. Suite à une forte mobilisation, les autorités ont cherché une solution de relogement et, en 2013, cave12 inaugure son nouveau lieu sur le site de la Prairie dans un ancien parking à vélo de la Haute école de paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA).

Sous pression des associations Etat d’Urgence – qui émane du mouvement des squats – et Post Tenebras Rock, la Ville achète les bâtiments désaffectés de l’ancienne Usine de dégrossissage d’or, qu’elle cède officiellement aux « jeunes » de la place genevoise qui en font aussitôt un espace autogéré. L’Usine devient un haut-lieu de la culture nocturne et alternative genevoise. Elle accueillera, les années suivantes, un théâtre, un cinéma, des ateliers et, dès 1994, Forde, un espace d’exposition autonome programmé par des équipes curatoriales renouvelées tous les deux ans.

Le Centre d’Art Contemporain s’installe les locaux de la SIP, dans le quartier de Plainpalais, qui sera bientôt rebaptisé « bâtiment d’art contemporain » (BAC). Récemment acquis par la Ville de Genève grâce au militantisme de l’AMAM, et dont les rénovations ont été couvertes par des fonds privés, celui-ci accueillera également le futur MAMCO ainsi que le Musée Jean Tua de l’automobile. Le Centre d’Art étant désormais durablement installé, Adelina von Fürstenberg passe le flambeau à Paolo Colombo. Celui-ci organise, dès 1990, des expositions de Kiki Smith, Roger Ackling, Ketty la Rocca, Jenny Holzer, Yoko Ono, Lucas Samaras, Allan McCollum ou encore Tony Oursler.

L’AMAM s’installe également à la SIP le 16 décembre.

1990

La création d’un musée dédié à l’art contemporain étant officiellement annoncée, Halle Sud ferme ses portes malgré la création d’un comité de soutien. L’espace continue de vivre sous forme de revue pour encore 3 numéros.

L’AMAM organise, avec Pro Helvetia, l’exposition Transformations : sept artistes suisses au BAC (novembre), avec des œuvres de Daniel Berset, Roman Signer (qui réalise une performance), Ursula Mumenthaler, Andrea Wolfensberger, Gunther Frenzel, Bernard Voïta et Eric Lanz.

1991

Création de la Fondation MAMCO (Fondation du Musée d’Art Moderne et Contemporain) qui rassemble sept généreux mécènes (Claude Barbey, Jean-Paul Croisier, Pierre Darier, André L’Huillier, Jacqueline et Philippe Nordmann, Pierre Mirabaud, Bernard Sabrier) et l’AMAM pour financer et gérer le MAMCO.

1992

De Tinguely à Armleder – Pour un Musée d’art moderne et contemporain ouvre le 18 mars. L’exposition, présentée en trois volets successifs, montre les collections du MAH (384 pièces) et de l’AMAM (45 pièces) et est organisée par Charles Goerg, conservateur du MAH.

1993

Le MAMCO ouvre L’Antichambre, un espace intermédiaire entre la théorie et la concrétisation du MAMCO le 11 février. Quatre expositions y sont présentées sous l’intitulé général de Fragments d’un musée à venir et sous la direction de Christian Bernard. Une dizaine de conférences (dont la présentation officielle du projet Stairs Genève en présence de Peter Greenaway) sont organisées, portant sur la question du lieu de l’art et du musée d’art contemporain.

1994

Le MAMCO expose des œuvres dans la cage d’escalier du bâtiment dès le mois de juin, faisant de celle-ci le premier espace occupé par le musée avant son ouverture au public. Le musée est dans l’escalier présente ainsi des œuvres de Maurizio Nannucci, Felice Varini et Michel Verjux, créées spécifiquement pour le lieu. Elles resteront en place, pour la plupart, jusqu’à la fermeture pour rénovation du musée en 2025.

Inauguration du MAMCO, le 22 septembre. L’AMAM, forte de 1'400 membres, devient les Amis du MAMCO. Sa collection est transmise au nouveau musée.

- Sources principales : Archives de la Ville de Genève, fonds AMAM ; archives presse (Le Temps, Tribune de Genève, Journal de Genève) ; archives RTS ; archives du Centre d’Art Contemporain ; Archives Ecart ; archives Patricia Plattner ; archives Philippe Deléglise ; ainsi que de nombreuses conversations avec les artistes impliqués.